Introduction

La grammaire française est l’ossature de la langue : elle organise les mots, détermine leurs fonctions et règle la manière dont ils s’associent pour former des phrases correctes. Contrairement à une idée reçue, elle n’est pas un simple ensemble de règles arbitraires : elle constitue une véritable logique interne qui permet à chacun de s’exprimer clairement et d’être compris.

La grammaire est donc indispensable, non seulement à l’école pour réussir ses rédactions et ses examens, mais aussi dans la vie professionnelle et personnelle, car une bonne maîtrise de la langue écrite et orale est toujours un gage de sérieux et de crédibilité.

Dans ce cours, nous allons parcourir les grandes notions de grammaire française :

- Les classes de mots.

- La phrase et ses types.

- Les accords.

- La conjugaison.

- Les groupes syntaxiques.

- Les propositions et la subordination.

1. Les classes de mots

En français, chaque mot appartient à une classe grammaticale, appelée aussi partie du discours. Ces classes se divisent en deux grandes catégories :

- Les mots variables, qui changent de forme selon le genre, le nombre, la personne, le temps ou le mode (ex. noms, adjectifs, verbes, déterminants, pronoms).

- Les mots invariables, qui gardent toujours la même forme (ex. adverbes, prépositions, conjonctions, interjections).

Les mots variables

- Nom : désigne un être, une chose ou une idée. Exemple : « une école », « un ordinateur », « la liberté ».

- Adjectif : qualifie un nom. Exemple : « un livre intéressant », « une grande maison ».

- Déterminant : introduit un nom et en précise le sens. Exemple : « le chat », « une voiture », « mes amis ».

- Pronom : remplace un nom ou un groupe nominal. Exemple : « je », « elle », « celui-ci », « qui ».

- Verbe : exprime une action ou un état. Exemple : « marcher », « être », « avoir ».

Les mots invariables

- Adverbe : modifie le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’une phrase. Exemple : « Il court vite », « très beau », « heureusement ».

- Préposition : introduit un complément. Exemple : « Je vais à l’école », « un livre de grammaire ».

- Conjonction : relie deux éléments. Exemple : « Je viendrai si tu m’appelles », « Il est parti mais il reviendra ».

- Interjection : exprime une émotion ou une réaction spontanée. Exemple : « Oh ! », « Ah ! », « Zut ! ».

2. La phrase et sa structure

La structure minimale

Une phrase française correcte doit contenir au minimum un sujet et un verbe :

- « Paul dort. »

- « Les enfants jouent. »

On peut ensuite ajouter des compléments pour enrichir la phrase :

- « Paul dort profondément dans son lit. »

- « Les enfants jouent au ballon dans le parc. »

Les différents types de phrases

- Déclarative : elle sert à donner une information. Exemple : « Il fait beau aujourd’hui. »

- Interrogative : elle sert à poser une question. Exemple : « Viens-tu avec nous ? »

- Exclamative : elle exprime une émotion ou un sentiment. Exemple : « Quelle belle surprise ! »

- Injonctive : elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple : « Fermez la porte ! », « Ne parle pas si fort ! »

3. Les accords en français

Les accords sont au cœur de la grammaire française. Ils consistent à harmoniser la forme de certains mots avec d’autres mots de la phrase.

Accord du nom et de l’adjectif

L’adjectif s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le nom qu’il qualifie.

- « Un livre intéressant » → masculin singulier.

- « Des livres intéressants » → masculin pluriel.

- « Une maison ancienne » → féminin singulier.

- « Des maisons anciennes » → féminin pluriel.

Accord du verbe avec le sujet

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet en personne et en nombre.

- « Je parle » / « Tu parles » / « Nous parlons ».

- « Les enfants jouent » (verbe au pluriel car sujet pluriel).

Accord du participe passé

C’est l’un des points les plus complexes de la grammaire française.

- Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde toujours avec le sujet : « Elle est partie », « Ils sont venus ».

- Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé s’accorde seulement si le complément d’objet direct est placé avant :

- « Les lettres que j’ai écrites » (accord avec « lettres »).

- « J’ai écrit des lettres » (pas d’accord, car COD après le verbe).

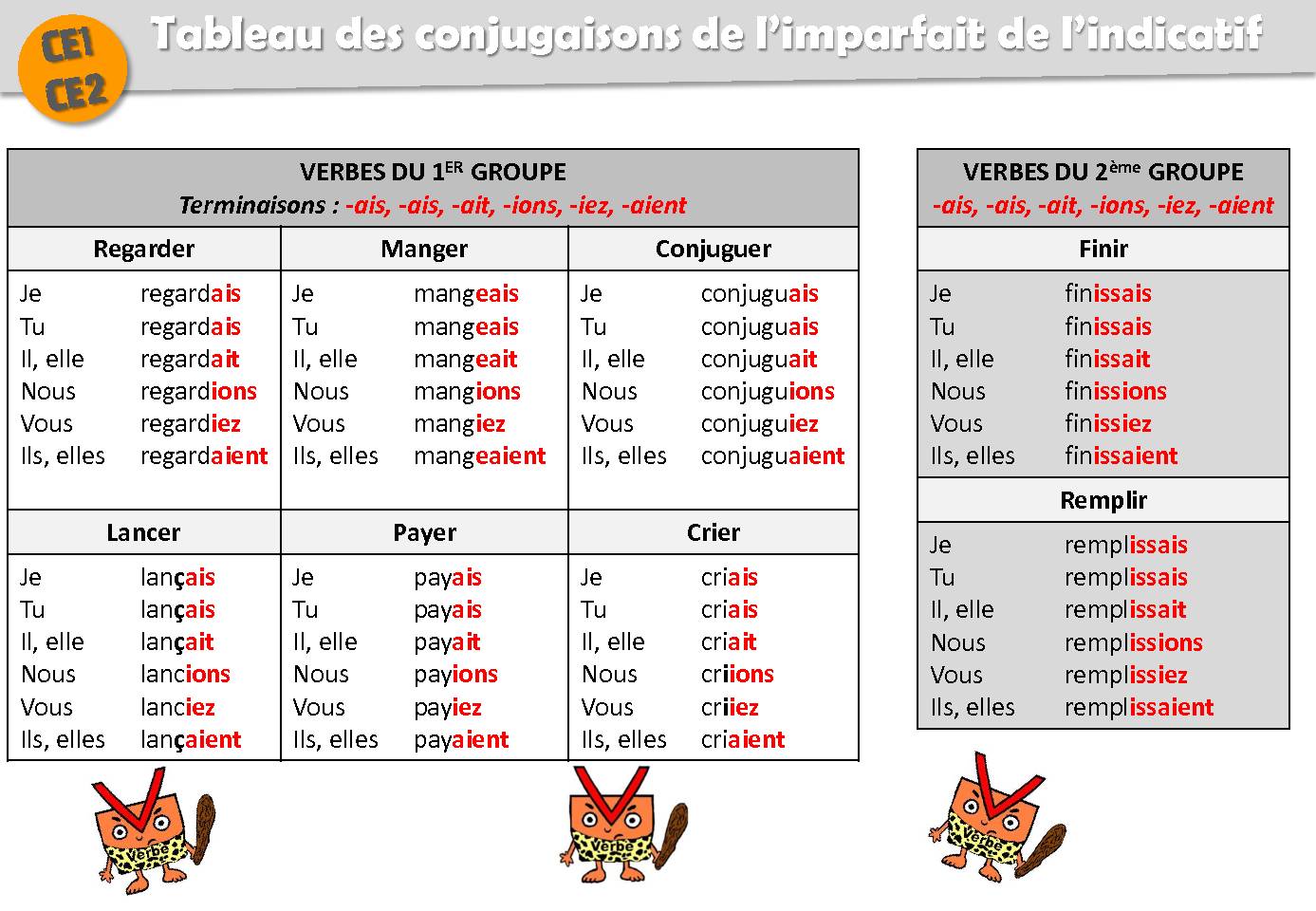

4. La conjugaison

La conjugaison regroupe l’ensemble des formes que peut prendre un verbe en fonction du temps (présent, passé, futur), du mode (indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, infinitif, participe, gérondif), de la personne et du nombre.

Les trois groupes de verbes

- 1er groupe : verbes en -er (sauf « aller »). Ex. : chanter, parler, marcher.

- 2e groupe : verbes en -ir avec participe présent en -issant. Ex. : finir → finissant, réussir → réussissant.

- 3e groupe : tous les autres verbes. Ex. : aller, venir, prendre, faire, lire.

Les modes

- Indicatif : exprime la réalité (ex. « Il mange »).

- Subjonctif : exprime le doute, le souhait ou l’incertitude (ex. « Il faut que tu viennes »).

- Conditionnel : exprime une hypothèse (ex. « Je viendrais si je pouvais »).

- Impératif : donne un ordre (ex. « Viens ! », « Écoutez ! »).

5. Les groupes syntaxiques

La phrase est constituée de groupes de mots organisés autour d’un noyau.

- Groupe nominal (GN) : formé autour d’un nom. Exemple : « Le petit chat noir ».

- Groupe verbal (GV) : formé autour d’un verbe. Exemple : « mange une souris ».

- Compléments circonstanciels : apportent des précisions de temps, de lieu, de manière. Exemple : « dans le jardin », « hier », « avec ses amis ».

6. Les propositions et la subordination

Une phrase peut être simple ou complexe.

Phrase simple

Elle ne contient qu’un seul verbe conjugué.

Exemple : « Paul mange une pomme. »

Phrase complexe

Elle contient plusieurs verbes conjugués. Ces verbes sont répartis dans plusieurs propositions :

- Proposition indépendante : elle a un sens complet. « Le soleil brille. »

- Proposition principale : elle commande une subordonnée. « Je sais que tu viens. »

- Proposition subordonnée : elle dépend d’une autre proposition.

- Subordonnée relative : introduite par un pronom relatif. « L’homme qui parle est mon père. »

- Subordonnée conjonctive : introduite par « que », « si ». « Je pense que tu as raison. »

- Subordonnée circonstancielle : introduite par une conjonction de subordination. « Je partirai quand tu seras prêt. »

Conclusion

La grammaire du français est une discipline riche et complexe qui structure toute la langue. Elle comprend à la fois :

- l’étude des classes de mots,

- la construction des phrases,

- les règles d’accord,

- la conjugaison des verbes,

- l’organisation syntaxique,

- et les relations entre propositions.

Maîtriser la grammaire, ce n’est pas seulement apprendre des règles : c’est acquérir une logique et une précision qui permettent de mieux communiquer. Une bonne pratique de la lecture et de l’écriture, accompagnée de la révision régulière de ces notions, est la meilleure méthode pour progresser.