Introduction

Dans la vie scolaire, universitaire et professionnelle, il existe un type d’écrit que l’on retrouve partout : le rapport. Que ce soit pour un stage, une mission professionnelle, un projet scolaire ou une enquête, la rédaction d’un rapport constitue une compétence indispensable. Contrairement à d’autres productions écrites comme la dissertation ou la lettre, le rapport ne vise pas à convaincre ou à séduire, mais à informer de manière claire, objective et structurée.

Pourtant, beaucoup d’apprenants et même de professionnels rencontrent des difficultés face à cet exercice. Ils se demandent : Par où commencer ? Quelles informations garder ? Comment présenter un rapport correctement ?

Cet article propose un guide complet, qui explore non seulement la définition et l’utilité du rapport, mais aussi sa structure, ses caractéristiques, les différentes étapes de sa rédaction et les conseils pratiques pour réussir. L’objectif est de fournir un outil clair et accessible à toute personne souhaitant maîtriser l’art de la rédaction d’un rapport.

Qu’est-ce qu’un rapport ?

Un rapport est un document écrit qui rend compte d’un événement, d’une activité, d’une recherche ou d’une mission. Il se distingue par :

- son caractère objectif : il présente des faits réels et vérifiables,

- sa structure organisée : introduction, développement, conclusion,

- son utilité pratique : informer un destinataire précis, proposer une analyse ou des recommandations.

Contrairement à un texte littéraire ou à une narration, le rapport n’a pas vocation à exprimer des émotions ou à inventer une histoire. Il se rapproche davantage d’un compte rendu détaillé, enrichi d’une analyse et parfois de propositions.

Les différents types de rapport

Il existe plusieurs formes de rapport, adaptées à divers contextes :

- Rapport scolaire : utilisé par les élèves pour présenter une expérience, une recherche ou un projet.

- Rapport de stage : obligatoire pour de nombreux cursus, il permet à l’étudiant d’exposer les activités réalisées dans une entreprise et les compétences acquises.

- Rapport d’activité : rédigé dans un cadre professionnel, il fait le bilan des actions menées sur une période donnée.

- Rapport administratif : document officiel destiné à informer une hiérarchie ou une autorité publique.

- Rapport technique ou scientifique : destiné à des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, il expose des expériences, méthodes ou résultats.

Ces différentes formes obéissent à une même logique : décrire, analyser et conclure.

L’utilité d’un rapport

Pourquoi rédige-t-on un rapport ? Sa fonction dépasse le simple exercice académique. On peut identifier trois grandes utilités :

- Informer : le rapport transmet des informations factuelles à une personne ou à une institution qui n’a pas assisté directement à l’événement ou à l’activité.

- Analyser : il ne s’agit pas seulement de relater des faits, mais aussi de les organiser, de les comparer et d’en tirer du sens.

- Recommander : dans certains cas, le rapport suggère des solutions ou propose des perspectives d’amélioration.

Ainsi, un rapport bien rédigé n’est pas seulement une archive ou une mémoire d’événement : c’est un outil d’aide à la décision.

Les caractéristiques d’un bon rapport

Un rapport efficace doit répondre à plusieurs critères.

1. La clarté

Le langage utilisé doit être simple, précis et compréhensible. L’usage de phrases trop longues, d’expressions ambiguës ou de termes techniques non expliqués doit être évité.

2. L’objectivité

Un rapport doit rester neutre. L’auteur ne doit pas se laisser guider par ses émotions ou ses opinions personnelles, sauf si le rapport exige une évaluation subjective (cas particulier).

3. La concision

Un bon rapport va droit au but. Inutile d’ajouter des détails secondaires ou des répétitions. Chaque mot doit avoir une fonction.

4. L’organisation

La structure est primordiale. Un rapport désordonné, même riche en contenu, perdra en efficacité et en crédibilité.

5. La présentation

La forme compte autant que le fond. Un texte aéré, avec des titres, sous-titres, paragraphes courts, tableaux ou schémas, facilite la lecture et donne une impression de sérieux.

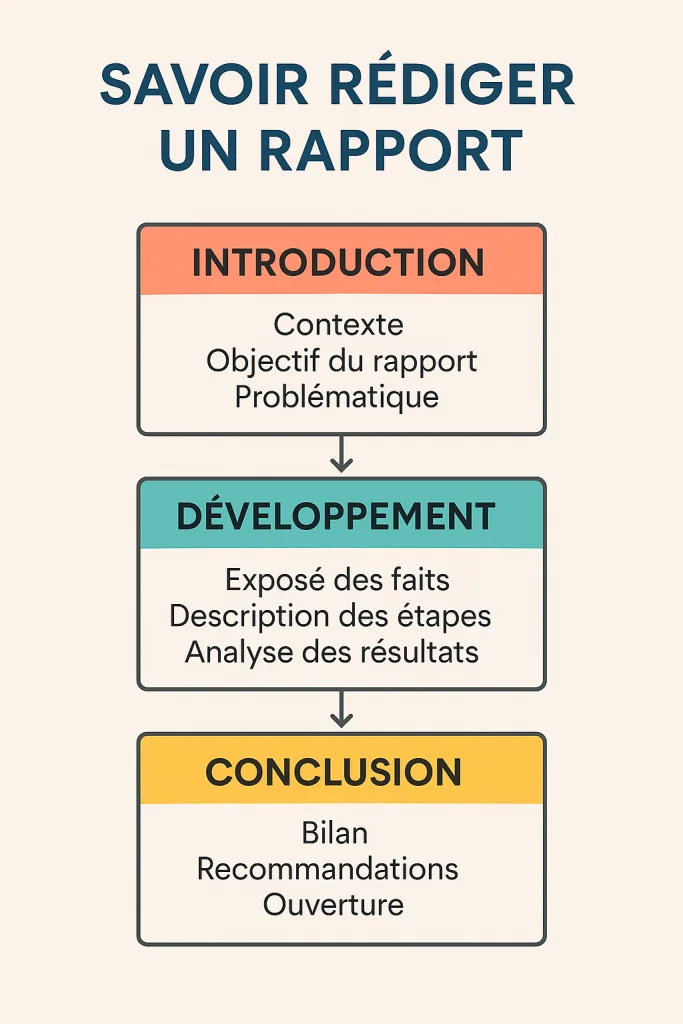

La structure d’un rapport

La plupart des rapports suivent une structure en trois grandes parties.

1. L’introduction

Elle présente le contexte, l’objectif du rapport et parfois la méthodologie utilisée. Une bonne introduction répond à trois questions essentielles :

- De quoi parle-t-on ?

- Pourquoi ce rapport est-il rédigé ?

- Comment les informations ont-elles été recueillies ?

2. Le développement

C’est la partie centrale où l’on expose les faits, les données et l’analyse. Elle doit être organisée de manière logique (chronologique, thématique ou méthodologique). Cette partie peut contenir :

- des descriptions,

- des résultats,

- des comparaisons,

- des explications techniques,

- des illustrations (graphiques, tableaux).

3. La conclusion

Elle résume les points essentiels du rapport et peut contenir :

- un bilan global,

- des recommandations,

- une ouverture vers des perspectives futures.

4. Les éléments complémentaires

Dans les rapports plus longs (rapports de stage, rapports techniques), on ajoute :

- une page de garde (titre, nom, institution),

- un sommaire ou une table des matières,

- des annexes (documents, graphiques, questionnaires),

- une bibliographie (sources consultées).

Les étapes de la rédaction d’un rapport

Étape 1 : Définir l’objectif et le destinataire

Avant de commencer, il faut savoir :

- À qui s’adresse le rapport (enseignant, supérieur hiérarchique, jury) ?

- Pourquoi rédige-t-on ce rapport (informer, analyser, évaluer) ?

Étape 2 : Collecter les informations

Prendre des notes, observer, interviewer, analyser des documents… La qualité d’un rapport dépend directement de la rigueur de cette collecte.

Étape 3 : Organiser les idées

Établir un plan clair avant de commencer à écrire. Cela permet d’éviter les répétitions et d’assurer une progression logique.

Étape 4 : Rédiger

Utiliser des phrases simples, un style neutre, des paragraphes courts. Varier les connecteurs logiques pour fluidifier la lecture (d’une part, en effet, cependant, ainsi, en conclusion).

Étape 5 : Relire et corriger

Vérifier l’orthographe, la syntaxe et la cohérence. Supprimer les éléments inutiles et améliorer la fluidité du texte.

Conseils pratiques pour un rapport réussi

- Commencer par un brouillon : noter toutes les idées avant de les organiser.

- Éviter le style familier : le rapport est un document officiel.

- Illustrer avec des exemples : pour rendre le rapport vivant et crédible.

- Aérer la mise en page : utiliser des listes à puces, des tableaux, des schémas.

- Adapter le niveau de langage au destinataire : un rapport scientifique n’emploie pas le même vocabulaire qu’un rapport scolaire.

- Privilégier la lisibilité : titres numérotés, marges régulières, police simple.

- Utiliser des annexes : elles permettent de ne pas surcharger le texte principal.

Exemple détaillé de rapport

Page de garde :

Titre : Rapport d’enquête sur les habitudes de lecture des élèves

Nom : Amal Ben Youssef

Établissement : Collège Ibn Khaldoun

Date : Juin 2024

Introduction :

Dans le cadre du cours de français, une enquête a été réalisée auprès des élèves de 9e année afin de connaître leurs habitudes de lecture. L’objectif de ce rapport est de présenter les résultats obtenus, d’analyser les tendances observées et de proposer des pistes pour encourager la lecture.

Développement (extrait) :

- 40 % des élèves lisent des romans en dehors des cours.

- 35 % se limitent aux manuels scolaires.

- 25 % déclarent ne pas lire du tout.

L’enquête montre que la lecture est souvent perçue comme une contrainte et non comme un plaisir. Les élèves qui lisent régulièrement déclarent cependant mieux comprendre les textes étudiés en classe.

Conclusion :

L’enquête met en évidence un manque d’habitude de lecture en dehors de l’école. Il serait utile d’organiser un club de lecture et de proposer des activités motivantes pour encourager les élèves à lire davantage.

La différence entre rapport, compte rendu et mémoire

Beaucoup de personnes confondent ces notions.

| Type d’écrit | Objectif principal | Caractéristiques |

|---|---|---|

| Rapport | Présenter, analyser et conclure sur un fait ou une activité. | Objectif, structuré, concis. |

| Compte rendu | Relater fidèlement ce qui s’est passé. | Plus descriptif que le rapport, peu d’analyse. |

| Mémoire | Développer une réflexion approfondie sur un sujet. | Plus long, plus argumentatif, avec une problématique. |

Conclusion

La rédaction d’un rapport est une compétence clé que chaque étudiant et professionnel devrait maîtriser. Loin d’être une simple formalité, c’est un exercice qui exige méthode, clarté et rigueur.

Un bon rapport permet non seulement de transmettre des informations fiables, mais aussi de proposer des analyses utiles et parfois même des solutions. En ce sens, il constitue un outil de communication et de décision incontournable.

Pour réussir, il suffit de respecter trois principes essentiels :

- Savoir organiser ses idées dans une structure claire.

- S’exprimer avec précision et objectivité.

- Soigner la présentation pour donner au lecteur une impression de sérieux et de professionnalisme.

Apprendre à rédiger un rapport, c’est finalement apprendre à penser et à communiquer avec rigueur : deux qualités essentielles dans le monde scolaire et professionnel.